|

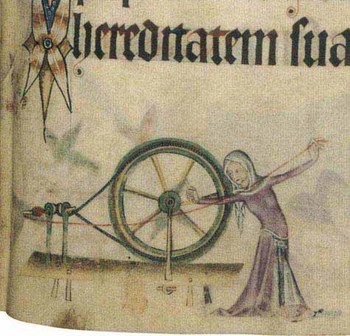

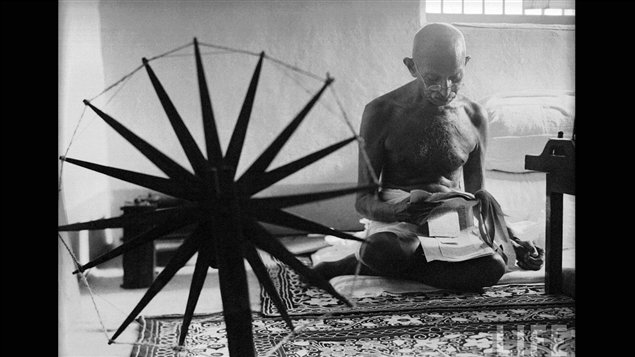

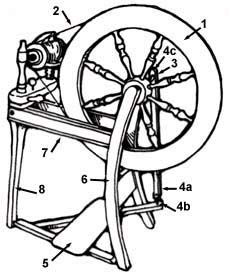

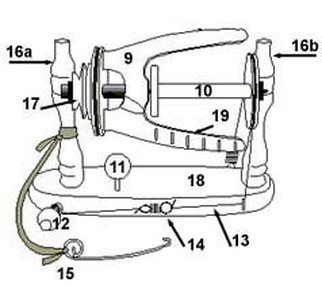

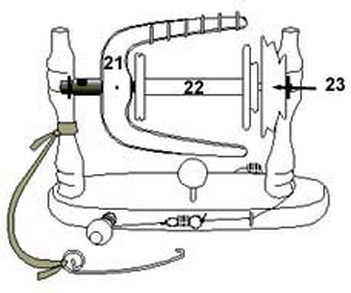

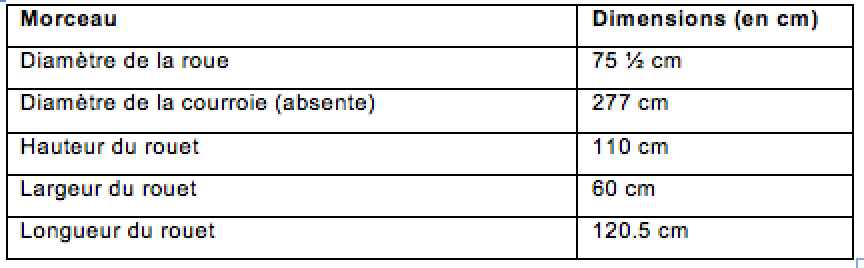

Dans le cadre de mes études, on a dû faire une recherche sur un objet du patrimoine familial et j’ai ainsi jeté mon dévolu sur le rouet, cette antiquité qui sert aujourd’hui de décoration dans nos salons et qui fut autrefois un instrument des plus utiles dans la vie de nos aïeuls. En effet, le rouet, cet objet faisant office de décoration chez mon oncle, a toujours su me fasciner et ce, dès mon plus jeune âge. J’adorais en faire tourner la roue et voir s’activer les différentes parties le composant. J’ai découvert sa véritable affectation dans le film de Disney intitulé La belle au bois dormant. Bien qu’ayant découvert qu’il servait à filer les diverses matières, j’étais encore bien trop jeune à l’époque pour en faire le rapprochement avec la confection de vêtements. Historique général Dans un premier temps, selon Le Larousse, le rouet est un instrument à roue mû par une pédale, qui servait autrefois à filer la laine, le chanvre et le lin[1]. Certes, voilà une description à la fois circonspecte et complète. Mais il est important de d’abord se poser la question, d’où vient le rouet pour comprendre ce qui en fait un objet éminent des arts textiles. En effet, aussi loin que dans la Grèce Antique, on retrouve l’importance du fil avec les Moires, ce trio de déesses du destin dont chacune occupe une fonction à la fois indépendante et collective ; l’une file le fil, l’autre enroule celui-ci pour en faire une bobine et la dernière le coupe. Dans la mythologie grecque, le fait de couper le fil marque la fin de la vie de l’homme. On pourrait, à l’aide de ce mythe, faire un rapprochement avec le rouet qui lui aussi occupe ces multiples fonctions, mais également avec le fait que sans le fil, qui conçoit le vêtement servant à protéger l’homme de diverses contraintes, l’homme est voué au trépas. Mais, le travail du textile remonte bien plus loin que la période grecque, soit plus de 10 000 ans[2]. Enfin, dans un temps plus près d’aujourd’hui, on retrouve une représentation ancestrale de l’homologue chinois du rouet tel qu’on le connaît, dans l’iconographie dès 1275 grâce à une peinture attribuée à Cchien Hsüan[3] (Figure 2). De plus, l’auteur Patricia Baines rapporte la trace écrite de l’existence de celui-ci en Perse dès 1257. Peu à peu, le rouet se retrouve également dans l’iconographie et les écrits des européens ; la première fois à Spire en Allemagne en 1298[4]. Toujours au 13è siècle, on dénote sa présence dans des vitraux de cathédrales française à Chartres (Figure 3) et à Amiens entre autre. Au 14e siècle, dans les Décrétales de Grégoire IX, un manuscrit latin, il est question, pour la première fois de façon explicite, que c’est de la laine qui est utilisé par le rouet (Figures 4). Il est également possible de le repérer dans le manuscrit britannique de Psautier de Luttrel écrit entre 1335-1340 (Figure 5). Le mécanisme connu sous l’appellation d’épinglier (Figure 6) fait, quant à lui, son apparition sous la forme d’une illustration en Allemagne du sud entre 1475-1480. Un fait intéressant est que même Léonard De Vinci aurait, en 1490, réalisé des croquis de ce mécanisme d’épinglier. En ce qui concerne l’apparition des pédales sur les rouets, Rita Buchannan évoque les 15e et 16e siècles alors que, pour sa part, Patricia Baines penche plutôt pour le 17e siècle. Relativement au Québec, le peuple québécois a toujours été celui qui a dû suffire à ses besoins de façon indépendante à bien des points de vue, soit la nourriture, le logement et bien sûr, le vêtement. Et c’est pourquoi, dès le XVIIIe siècle, que le rouet et d’autres appareils servant à la confection et au travail des textiles sont présents dans presque toutes les maisons. Bien que la majorité fussent en bois, certains en fonte, de conception industrielle, furent retrouvés. De plus, certains sont de fabrications assez banales alors que d’autres sont de véritables chefs-d’œuvre soit au niveau du travail du bois ou encore de la finition dorés et vernissée et ce, peu importe qu’ils soient de fabrication artisanale ou industrielle. Puisque les moutons étaient difficiles à garder dans ces terres vierges de population humaine et qu’ils étaient à la portée des prédateurs, les québécois ont principalement utilisé le lin et le chanvre dans leur confection des textiles, bien que la laine fût également présente. Ainsi, ces derniers ont servi à la réalisation de couvertures de lit, de nappe, de bonnets, de gilets, de bas, de mitaines, de foulards, de jupes, manteaux, chapeaux et culottes. Afin de donner plus de vie aux morceaux fabriqués, on pouvait également teindre les fils avant de confectionner ce qui répondrait à nos besoins. Généralement, les femmes s’occupaient du cardage[5] et du filage alors que les hommes se chargeaient du rouissage[6] et du teillage[7] du lin. Un fait intéressant sur le rouet est que celui-ci devint l’emblème de Gandhi. En effet, en 1946, Gandhi qui avait 76 ans, fut photographié en compagnie d’un rouet (Figure 7). C’est en 1921 que Gandhi a encouragé son peuple à ne plus acheter de vêtements en provenance de l’étranger et de se fabriquer leurs propres vêtements grâce à des objets tels que le rouet, qui devint son cheval de guerre dans cette bataille visant l’indépendance de son peuple et il l’utilisa lui-même pour montrer l’exemple. C’est grâce à ces nombreuses représentations on a pu faire la distinction entre deux modèles principaux, soit le modèle à grande roue (Figure 8) et celui dit à épinglier. Chaque modèle possède ses propres caractéristiques. Dans le cas du premier, le fonctionnement est assez simple. On retrouve une grande roue qu’on tourne manuellement avec un fil tendu reliant cette dernière à la poulie et au fuseau se trouvant à son opposé. La tête du rouet, qui comprend entre autres le fuseau et la poulie, est réglable grâce à une vis de tension au niveau de sa proximité avec la grande roue, selon le désir de l’utilisateur. Contrairement au rouet à épinglier, le rouet à grande roue requiert une plus grande utilisation du corps. En effet, la fileuse devait, en plus de tourner manuellement la roue, s’approcher et s’éloigner continuellement afin d’étirer les fibres pour en faire un fil plus ou moins épais. Il est évident que ce facteur en fait un objet des plus épuisants physiquement, puisque l’utilisation de ce dernier était souvent sollicitée. Dans le cas du rouet à épinglier, on constate que la roue est d’un format plus réduit que celui à grande roue et que la tête du rouet est différente dû, entre autres, à l’ajout de l’épinglier. À ses débuts, il était également nécessaire de faire tourner la roue d’une main et d’étirer les fibres de l’autre. Toutefois, au fil du temps, un pédalier fut ajouté, permettant ainsi la libération d’une main qui servit, elle-aussi, à étirer les fibres. Mais contrairement au rouet à grande roue, le fil produit par celui-ci est plus ferme. De plus, chacun de ces modèles peuvent être réalisé soit verticalement, soit horizontalement. (Figures 9 et 10) Le rouet est un outil technologiquement avancé pour la pratique des arts textiles. En effet, sa conception ne fut possible qu’après l’usage infructueux ou du moins pas assez productif des autres instruments de travail né avant lui. Le plus connu de ceux-ci, et qui est également toujours utilisé de nos jours, est le fuseau (Figure 11). Chaque nation a apporté ses propres caractéristiques au fuseau, mais le mode d’emploi est le même. Il faut tout d’abord attacher ce qu’on pourrait appeler un fil-guide, de la base du fuseau ou sur une de ses hélices et on l’attache à son autre extrémité ou on le passe dans un œillet. Ce fil-guide pend depuis la tête du fuseau et on joint les fibres de laine, par exemple, avec celui-ci. On tourne ensuite le fuseau et donc les fibres s’agglutinent avec le fil-guide. Le fait que le fuseau tourne toujours durant cette opération rend le fil plus solide. Par contre, après avoir obtenu une certaine longueur de fil, il est nécessaire d’arrêter le processus et d’enrouler ce fil autour de la tige du fuseau afin d’en faire une bobine. Parties d’un rouet Outre les mises aux points faites ci-dessus sur le rouet, il est important de savoir quelles sont les différentes parties présentes sur ce dernier et qu’elles sont les différences possibles sur le rouet à épinglier, le plus commun de nos jours (Figure 12). La pièce numéro 1 est une pièce qui différencie les deux principaux modèles de rouet, à savoir la roue. Au numéro 2, on retrouve la corde, la courroie ou le fil qui relie la roue à la tête du rouet. Le numéro 3 est la manivelle, également connu sous le vilebrequin. La pièce numéro 4, qui est rattaché à la pièce 5, est divisé en 3 parties dont les termes sont distincts les uns des autres ; la 4a est la bielle ou le valet, la 4b est le coulisseau et la 4c est la plaque. En ce qui concerne la pièce 5, on retrouve la pédale ou le pédalier. La pièce numéro 6 correspond aux pieds de support de la roue et la pièce numéro 7 aux rails latéraux. Finalement, la pièce numéro 8 constitue le 3e pied de support de l’appareil. Certaines de ces parties peuvent différées selon les modèles, par exemple si on prend un rouet sans pédale. Par contre, si on se trouve avec un rouet à épinglier, d’autres pièces viennent s’ajouter. Mais, il est important de savoir qu’encore une fois, on se retrouve avec deux modèles, mais cette fois, au niveau des épingliers ; celui à simple entrainement et celui à double entrainement. La différence se situe au niveau du nombre de fente dans la roue, soit une ou deux. On note également la différence de taille entre les différentes poulies de bobines et les épingliers, ce qui occasionne une différence de vitesse qui se répercute sur la torsion du fil. En premier lieu, l’épinglier à simple entrainement (Figure 13) est également connu sous le nom de tension écossaise. On retrouve au numéro 9 l’épinglier à simple entrainement lui-même ou encore la broche, l’épinette ou le chien. En 10e on retrouve la bobine à simple entrainement ou la fusée. La pièce numéro 11 est la vis d’ajustement de la tension de la courroie, alors que la numéro 12 est la vis d’ajustement de la tension du frein, qui lui constitue la pièce numéro 13 avec le fil de freinage. Au numéro 14 c’est le ressort. Le numéro 15 est le crochet d’enfilage, attaché par un fil. Les numéros 16a et 16b sont connus sous le nom de demoiselles. La poulie ou le plateau à gorge(s) de l’épinglier est le numéro 17. Au numéro 18 se trouve la mère et au numéro 19 figurent les crochets. L’épinglier à double entrainement (Figure 14) contient les mêmes pièces avec toutefois des noms différents. Alors qu’au numéro 9 on retrouvait l’épinglier à simple entrainement, cette fois-ci, c’est l’épinglier à double entrainement qui occupe sa place. La même chose se produit avec le numéro 10, qui prend maintenant le nom de bobine à double entrainement ou fusée au numéro 22 et le numéro 23 s’appelle désormais poulie ou plateau à gorge(s) à double entrainement. Présentation du rouet de ma grand-mère paternelle L’objet présenté est un rouet qui servit au travail des fibres. Le modèle choisi est un modèle à pédale et à double épinglier horizontal (Figure 15). Il est composé de bois inconnu, possiblement de l’érable, car c’est un bois dur et du fer, probablement du fer ferreux dû à sa teinte verdâtre. Le bois utilisé fut teint et nous donne une teinte de brun foncé. Bien que la courroie soit absente, ce fut, autrefois, un fil de laine qui jouait ce rôle. Pour arriver au rouet à concevoir le rouet tel qu’on peut le voir ci-dessus, il a tout d’abord fallu scier les arbres nécessaires et les taillés selon la longueur désirée. Ensuite, on a tourné les pièces et on l’a assemblé à l’aide de cheville de bois et de clous à tête ronde pour finalement lui appliquer une teinture. Aucun poinçon, aucune marque, aucune inscription, aucun décor et aucun motif ne furent appliqués dessus. La seule caractéristique insufflant du caractère au rouet est le bois tourné. Le rouet est complet sauf au niveau du plateau à gorges double où une partie de ce dernier est brisée, mais ne rend pas le rouet inutilisable. En ce qui concerne les dimensions, voici un petit tableau qui résume le tout : Le rouet choisi appartient aujourd’hui à mon oncle (70 ans) et ma tante (69 ans). Mon oncle fut autrefois propriétaire d’un concessionnaire automobile alors que ma tante était professeur d’anglais au secondaire. Ils sont présentement à la retraite. Ces derniers ont reçu le rouet de ma grand-mère paternelle en 1969, l’année de leur mariage. Bien que ce dernier serve aujourd’hui de décoration et d’antiquité dans leur salon, il leur rappelle de nombreux souvenirs qu’ils chérissent par exemple le fait que, lors de leur mariage, on retrouvait un rouet dans le décor de la salle. Un autre souvenir de mon oncle est que, lorsqu’il était jeune, il filait de la laine avec sa mère. De plus, ils tiennent à le mettre en valeur dans leur décor, car ils avaient placé une vigne qui courait dans la roue du rouet. La propriétaire précédente fut ma grand-mère paternelle, 95 ans, 4e d’une famille de 11 enfants, soit 3 filles et 8 garçons. Elle a effectué sa 6e année, mais faute d’argent, elle a dû s’arrêter là. Toutefois, elle a également aidé sa maîtresse d’école à enseigner aux 1ères années tout en aidant sa mère à élever ses frères et sœurs et à l’âge de douze ans, elle a aidé une famille de 10 enfants durant un mois, car la femme était enceinte. Ce schéma se reproduisit à plusieurs reprises sans oublier le fait qu’elle aidait toujours sa mère. À l’âge de 17 ans, elle a travaillé durant 3 ans pour un dentiste et à 20 ans, elle est venue travailler dans une famille à St-Georges. C’est en 1942, à l’âge de 21 ans, qu’elle s’est mariée avec mon grand-père et qu’elle est devenue mère au foyer de 8 enfants. Le rouet lui fut donné par sa mère dans les années 1950, car les enfants étaient devenus grands et qu’elle ne s’en servait plus. Et puisqu’elle venait d’une famille de 11 enfants, on peut dire qu’il a beaucoup servit ; elle fut obligée de changer les crochets de l’épinglier. Finalement, la propriétaire initiale, fut mon arrière-grand-mère. Celle-ci est née en 1893. Elle a fait sa scolarité jusqu’à environ la 6e année, puisqu’on n’enseignait pas les classes supérieures. Elle était la 2e d’une famille de 5 filles. Sa mère est morte à l’âge de 29 ans et mon arrière-grand-mère avait, à cette époque, à peine 4 ans. Son père s’est remarié avec une femme qui était des plus sympathique. Ma grand-mère ne se souvient pas si elle a travaillé à l’extérieur avant de se marier à l’âge de 20 ans à un homme de 9 ans de plus qu’elle, mais elle a probablement aidé ses frères et sœur et dans la maison, puisque la nouvelle femme de son père avait également eu plusieurs enfants, 8 selon ma grand-mère. Elle m’a également dit que mon arrière-grand-mère a fait l’acquisition du rouet quelque temps après s’être mariée, soit dans les années 1915-1920 environ. Ce n’est pas un objet que mon arrière-grand-père aurait fabriqué de ses mains, mais bel et bien, un objet acheté. Je tiens toutefois à préciser que Mme Marie-Stella B. Morin, membre du Cercle des Fermières du Québec, fédération 05-Beauce, après un entretien oral avec celle-ci, m’a dit qu’elle avait acheté le sien d’un prêtre qui fabriquait les rouets et les vendaient aux gens de sa paroisse. Donc, le rouet présenté peut avoir été acheté, mais peut tout de même provenir d’une source locale et être un produit de fabrication artisanale, puisqu’aucun poinçon et qu’aucune inscription n’est présent dessus, ce qui devrait être le cas s’il avait été commercialisé. Seule ma grand-mère et sa mère s’en sont réellement servies afin de filer la laine et de faire du linge. Durant près de 20 ans, ma grand-mère l’a utilisé afin de filer la laine et de faire des mitaines (Figure 16), des bas, des tuques, des camisoles, des gilets et des couvertures (Figure 17). Parmi ces vêtements, elle n’a jamais acheté de bas, de mitaines et de bonnets. Le reste, elle en faisait et en achetait également. Aucun pantalon ne fut confectionné par ma grand-mère. Tous ces morceaux sont très résistants, la preuve, on les a toujours utilisés et on s’en sert encore aujourd’hui sans qu’ils n’aient subit aucunes réparations. De plus, quand un vêtement était trop petit, puisque les familles étaient nombreuses, il suffisait de passer ce même vêtement aux plus jeunes. Cette couverture fut réalisée à la fois grâce au rouet et au métier à tisser. En effet, ma grand-mère a filé la laine au rouet et a utilisé cette dernière avec le métier à tisser pour en faire cette couverture. Chacun de ses 8 enfants en possède une. Les confections ci-dessus, furent réalisées en laine des moutons. Au temps de mon arrière-grand-mère, celle-ci provenait des moutons qu’ils possédaient. Mais, pour ceux qui ne possédaient pas de moutons, il était possible de l’acheter de d’autres propriétaires. Selon Mme Marie-Stella B. Morin, il est également possible de filer avec le poil de plusieurs animaux ; le mouton, l’alpaga, le chien, le chat et même le lapin ! Il fallait donc commencer par tondre les moutons au printemps dès que les températures commençaient à devenir plus chaude. Ils débutaient sur le côté, juste au-dessus du ventre, car ils n’ont presque pas de laine sur le ventre et continuaient. Ce n’était pas quelque chose de facile, car le mouton avait peur du bruit de la tondeuse à laine et ils devaient les attacher. C’est pourquoi mon arrière-grand-mère ne les tondait pas à la tondeuse, mais avec une paire de ciseau appelés des forts. On se retrouvait donc avec une grosse boule de laine dont les fibres s’entrecroisaient, mais elle contenait plusieurs autres matières indésirables dont du gazon et de petites roches. Ensuite, bien que certains cardaient la laine eux-mêmes, mon arrière-grand-mère l’envoyait carder à une place où il le faisait moyennant une certaine somme d’argent et donc, elle n’avait pas à se préoccuper de cette étape, il leur suffisait d’aller chercher la laine qui était alors prête à filer. Une fois que la laine était filée, on la mettait sur un dévidoir soit rond (Figure 18) ou carré (Figure 19) pour en faire ce qu’on appelait une fusée. Mon arrière-grand-père en avait fait un rond, mais malheureusement, on ne l’avait plus dans la famille. Une fois cette étape complétée, on pouvait ensuite tricoter avec cette laine, mais on pouvait également la teindre de différentes teintes. Pour ce faire, on mettait la laine dans un ²boiler², genre de chaudron long rectangulaire de près de deux pieds de long par un pied de large par un pied et demi de haut. On le remplissait d’eau et on ajoutait un sachet de poudre contenant la coloration. Ma grand-mère a surtout utilisé des teintes de bleu, de rouge et de vert. Lorsqu’elles s’attelaient à la dure tâche du filage, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère procédaient de la même façon ; elles mettaient la laine sur elles et puis c’était leurs mains qui travaillaient la laine afin de la faire entrer dans le rouet. Ma grand-mère aimait filer la laine, c’était reposant pour elle, mais à la longue, elle avait les jambes fatiguées, alors mon grand-père venait pédaler pendant que ma grand-mère travaillait la laine bien que celle-ci aimait mieux le faire par elle-même. Ce fut la même chose pour mes arrière-grands-parents, mais le plus dure, c’est qu’il fallait qu’ils soient en parfaite harmonie sinon le fil de n’aurait pas été de grosseur égale. Mes arrières grands-parents s’entendaient bien et c’est pourquoi cette division du travail entre-eux fonctionnait. Mode d’emploi du rouet Le fonctionnement du rouet est une suite d’étape qui semble compliquée au premier abord, mais qui, au fil du temps, devient un automatisme. En voici les diverses étapes imagées. En premier lieu, commençons par la mise en place de l’épinglier. La première étape consiste à attacher un fil de laine de près de 45 cm et d’y faire un nœud solide afin que ce dernier ne glisse pas sur la bobine (Figure 20). En second lieu, il faut enfiler la bobine sur la barre de métal de l’épinglier. Revisser la poulie et s’assurer qu’elle est bien fixée tout en pouvant tourner facilement (Figure 21). En 3e, on place l’épinglier sur la mère et les demoiselles en s’assurant que le trou est du côté de la pédale (Figure 22). Ensuite, on enfonce l’axe dans le trou des demoiselles en s’assurant que l’épinglier puisse tourner facilement, mais trop se déplacer toutefois (Figure 23). Finalement, prendre la courroie du rouet, qui est un fil et le faire passer autour de la roue et de la poulie de l’épinglier. Répétez ces étapes si vous avez un épinglier à double entrainement (Figure 24). Ensuite, on passe à l’étape de la mise en place de la courroie. La première étape est de passer la courroie dans chacune des rainures de la roue (Figure 25). Puis, on fait un nœud en tendant la courroie en s’assurant de le faire le plus plat possible. Couper les bouts qui dépassent et replacer la courroie dans les rainures (Figure 26). En 3e, il s’agit de jouer avec la vis ou le bras de tension afin de tendre le fil (Figure 27). Après la courroie, il nous faut passer au crochetage du fil-guide. Avec le fil auparavant attaché, on le fait passer par quelques crochets (Figure 28). La 2e étape consiste à tirer ce fil-guide vers soit et à l’aide d’un crochet inséré dans l’orifice, passez ce fil par celui-ci (Figure 29). Après ces quelques mises en place, on peut maintenant commencer à filer. Pour cela, prenez une laine auparavant cardée et commencez à pédaler. Doucement, approchez la laine du fil-guide et les fibres de la laine vont être attirées par celui-ci, ce qui tordra les fibres sous l’effet du pédalage (Figure 30). Il est important de changer le fil de crochet afin d’équilibrer la bobine (Figure 31). Retour sur la démarche Lorsqu’il m’a fallu choisir un objet pour la constitution d’un dossier documentaire, j’ai tout d’abord pensé prendre le vilebrequin. En effet, je me rappelais avoir vu mon grand-père paternel tailler des érables sur sa propriété. Mais, après quelques recherches, je me suis rendue compte que le manque de documentation allait me rendre la tâche compliquée, voire irréalisable. Ensuite, je me suis mise en quête d’un objet répondant aux critères et n’ayant pas été choisi par d’autres étudiants avant moi. Finalement, mon choix s’arrêta sur le rouet qui avait peuplé l’imaginaire de mon enfance. En effet, bien qu’il ait toujours été un objet décoratif de mon oncle et ma tante, il me fit également faire les pires cauchemars possibles. Étant plus jeune, j’étais fan des films de Disney, probablement comme tous les jeunes de mon âge. Mais, après avoir regardé La belle au bois dormant, j’ai développé une aversion envers cette antiquité. Durant des années, je me tenais loin de cet objet, effectuant même des détours pour ne pas avoir à m’approcher de celui-ci. Au fil des années, avec les cours d’histoires et les multiples démonstrations d’amours de ma famille envers ce dernier, j’ai appris à ne plus le craindre. J’ai également découvert sa véritable fonction, mais je ne m’y avais jamais vraiment porté attention, puisque pour moi, c’était un autre univers que celui de fabriquer soi-même ce qui était nécessaire pour subvenir à ses besoins. Certes, j’aimais déjà l’histoire et ses mystères, mais surtout ce qui était rutilant et majestueux. Ça me pris tout de même du temps à développer un certain engouement envers ce patrimoine à la fois proche de nous temporellement et éloigné culturellement. C’est donc avec cet état d’esprit que je commençai ma recherche sur le rouet ; avec à la fois de l’appréhension et de la curiosité. Mais au fil de mon investigation sur le sujet, je me surpris à découvrir avec enthousiasme un monde sur lequel j’ignorais presque tout. Certes, j’avais visionné des émissions télévisuelles telles que La petite maison dans la prairie, mais entendre ma grand-mère me raconter sa réalité relevait, pour moi, d’une toute autre dimension. Je découvrais une autre facette de ma grand-mère et d’une époque que je considérais comme inintéressante. De plus, ma grand-mère n’en parla pas avec amertume, au contraire, il se dégageait un réel plaisir de sa part de partager ses connaissances avec moi. On sentait toutefois une certaine nostalgie envers cette époque de sa part, car bien qu’au début, le filage était une corvée et un devoir, elle se découvrit une véritable passion. Mais, pour elle, le fait que le rouet soit resté dans la famille et que je m’y attarde afin de découvrir ses secrets l’ont rendue fière, car cela permet à toute sa famille de redécouvrir cet objet des arts textiles et de retomber en amour avec ce vestige de notre passé. Conclusion La mise en œuvre de ce dossier archivistique m’a ouvert les yeux ; de nos jours, on prend tout pour acquis, mais pour nos aïeuls, la vie n’était pas si rose. Il devait se débrouiller et apprendre pour arriver ne serait-ce qu’à survivre au climat québécois. Ce qui nous semble aujourd’hui si simple, ne l’était pas autant autrefois. Ceci fait partie du folklore certes, mais il ne faudrait pas laisser ces surprenantes connaissances se perdre avec le temps. Je crois également que ce dossier m’a rapproché de ma grand-mère et ce dans plusieurs sens ; en plus de connaître son passé, le rouet a maintenant une toute autre signification pour moi et, de cet objet qui autrefois me terrifiait, j’en demande maintenant le legs. NOTES [1] Larousse. Dictionnaires de français,[En ligne] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rouet/70002?q=rouet#69239, consulté le 4 décembre 2013 [2] Lady Siobhan nic Dhuinnshleibhe , A history and evolution of spinning, 2000, [En ligne] http://kws.atlantia.sca.org/spinning.html, consulté le 3 décembre 2013 [3] J. Needham, Science and civilisation in China, New-York, Cambridge University Press, 1988, p. 189. [En ligne], http://monoskop.org/images/2/2d/Needham_Joseph_Science_and_Civilisation_in_China_Vol_5-9_Chemistry_and_Chemical_Technology_Textile_Technology_Spinning_and_Reeling.pdf, consulté le 3 décembre 2013 [4] S. nic Dhuinnshleibhe, Are spinning wheels period? [En ligne], http://webpages.charter.net/siospins/articles/Are_Spinning_Wheels_Period.pdf, consulté le 1er décembre 2013 [5] Afin d’effectuer le cardage, on a besoin de 2 cardes. Les cardes ressemblent à des brosses à chats avec des épines en fer sur lesquels on dépose le textile, par exemple la laine. Ensuite, on frotte des cardes ensemble ce qui permet de mettre les fibres parallèles et d’enlever les matières qui pourraient se trouver dans les fibres comme des roches. Puis, on frotte vigoureusement les cardes ensemble dans le but de former un petit rouleau, qu’on retire des cardes et qu’on continue de rouler sur son genou afin de solidifier les fibres. On peut ensuite passer au filage. [6] Isoler les fibres utilisables des plantes textiles en détruisant la matière gommo-résineuse qui les soude, par une macération dans l'eau ou par tout autre procédé. http://www.cnrtl.fr/definition/rouissage [7] Battre, broyer la tige des plantes textiles (lin, chanvre) pour séparer les parties ligneuses de la fibre. Centre National de recheches textuelles et lexicale, Lexicographie, 2012, [En ligne], http://www.cnrtl.fr/lexicographie/teillage, consulté le 4 décembre 2013 BIBLIOGRAPHIE

Adrienne Talbot, source orale Barbara Fisher, source orale British Library, Catalogue of illuminated manuscripts, [En ligne], http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6549&CollID=16&NStart=100504, consulté le 4 décembre 2013 British Library, Medieval illustrations of spinning, [En ligne], http://www.goldenacorn.net/weavers/spinningpix.htm, consulté le 4 décembre 2013 Centre National de recheches textuelles et lexicale, Lexicographie, 2012, [En ligne], http://www.cnrtl.fr/lexicographie/teillage, consulté le 4 décembre 2013 Collectif, L’art de vivre au temps jadis, Éditions Selection du Reader’s Digest. 1981, 360 p. Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, Le textile dans tous ses états, [En ligne], http://www.textiletechno.ca/fichier/ateliers_csmo.pdf, consulté le 2 décembre 2013 Disney, La belle au Bois Dormant, Etats-Unis, 1959, 1h15 minutes Knittyspin, The spinner’s glossary, [En ligne], http://www.knitty.com/ISSUEss11/KSFEATs11glossary.php, consulté le 4 décembre 2013 Lady Siobhan nic Dhuinnshleibhe, A history and evolution of spinning, 2000, [En ligne] http://kws.atlantia.sca.org/spinning.html, consulté le 3 décembre 2013 Larousse. Dictionnaires de français, [En ligne] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rouet/70002?q=rouet#69239, consulté le 4 décembre 2013 Le cercle des Fermières du Québec, Les arts textiles, trésors du patrimoine, Éditions Les cercles des Fermières du Québec, Québec. 1995, 411 p. Lessard, Michel. Antiquité du Québec, Éditions de l’homme, Québec. 1995, 380 p. Le Village Québécois d’Antan, Youtube, [En ligne], http://www.youtube.com/watch?v=FjHJjfM3ntk, consulté le 2 décembre 2013 Marie-Stella B. Morin, source orale Musée Arnaldo Carpai, Virtual Museum of Textile Arts, [En ligne], http://www.museocaprai.it/en/collezione_search.php?pagina=1&mostra=0&epoca=-1&tipo_id=2&tecnica_id=-1&prov_id=-1&Search_string=spinning, consulté le 2 décembre 2013 Naud, Michelle. Mon livre de tissage, Éditions Groupe CFC, 360 p. NEEDHAM, Joseph. Science and civilsation in China. Tome 5: Chemistry and chemical technology, New-York, Cambridge University Press, 1988, 520 p. «Science and civilisation in China», Partie IX : Textile technology : Spinning and Reeling. Photos personnelles Radio Canada arts et culture, Derrière l’image : Gandhi and his spinning wheel, [En ligne], http://www.radio-canada.ca/emissions/la_tete_ailleurs/2012-2013/chronique.asp?idChronique=285800, consulté le 2 décembre 2013 Sheila Dixon, Youtube, [En ligne], http://www.youtube.com/watch?v=6jEQg6PFe04, consulté le 1er décembre 2013 S. nic Dhuinnshleibhe, Are spinning wheels period? [En ligne], http://webpages.charter.net/siospins/articles/Are_Spinning_Wheels_Period.pdf, consulté le 1er décembre 2013 Société des musées Québécois, Base de données Info-Muse, [En ligne], http://infomuse.smq.qc.ca/Infomuse/f_MasterLayout.cgi?la=f&db=1&style=99&realm=2&es=1&rs=1&what_i=WAT&what_t=fuseau&what_o=or&image=X&sort=NO_SORT, consulté le 1er décembre 2013 Tricotin, Tricotin.com les arts de la laine, [En ligne], http://www.tricotin.com/fiche31.htm, consulté le 1er décembre 2013 Wikimedia, Wikimedia Commons, [En ligne], http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chartres_Vitrail2.jpg, consulté le 4 décembre 2013

3 Commentaires

le gall

23/8/2019 08:47:51

merci pour cet article, la figure n°11 représente un fuseau qui n'est pas utilisé pour le filage mais pour la dentelle aux fuseaux que je pratique (dentelle du Puy) les fuseaux pour le filage sont plus grands J'espère que vous ferez des recherches sur ces deux outils

Répondre

Ma

30/1/2021 02:25:15

Bravo pour cet article !!!

Répondre

29/11/2023 11:40:27

Si vous n'y voyer pas d'inconvénient. J'aimerais présenter, dans un podcast., votre recherche sur Le Rouais. Avec les définition.

Répondre

Laisser un réponse. |

Système de notation :

★★★★★ : Un coup de coeur ★★★★☆ : J'ai vraiment adoré ★★★☆☆ : Une bonne lecture ★★☆☆☆ : Avis mitigé ★☆☆☆☆ : J'ai été déçue Partenaires :Archives

Mars 2022

|

Flux RSS

Flux RSS